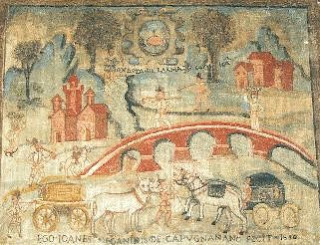

| Giovannino da Capugnano: “Questa sie larma dei Capugna” (olio su carta applicata su tela) |

Giovannino Rudiani da Capugnano “Giovannino da Capugnano, così chiamato dal luogo ov’era nato sulle montagne. Sognossi questo villano di saper dipingere, senza mostrarvi una minima disposizione… Venne a stanziare dentro in città, e vi aperse bottega, e ancorché nissuno da lui capitasse a servirsene, fuori che a tingere di rosso qualche casa vecchia … ad ogni modo grand’uomo reputavasi…S’arrischiò un galantuomo in una colombaia nuova fargli dipingere piccioni volanti, ma per tali non dando mai l’animo ad alcuno di riconoscerli, vi scrisse sotto: “QUESTI SONO PICONI”, che ad ogni modo spaventando più tosto i veri, che gli allettasse l’alloggio, fu necessario far cassare. Ebbe anche l’ardire di far Madonne, e Immagini Sacre, onde fu necessario che Mons. Vicario vi ponesse le mani, e gli le proibisse” (MALVASIA, “Felsina Pittrice – Vite de’ Pittori bolognesi”. |

| Giovannino da Capugnano (al centro) in una stampa di Mitelli Giuseppe Maria, De Rossi Pietro l’incisore. |

Dal “Abbecedario Pittorico” di Pellegrino Antonio Orlandi:

”Zuanino da Capugnano terminerà la lunga serie di tanti pittori, con la sua vita, che in fatti fu gustosa, e ridicola: nacque vicino a Capugnano (lungo su le montagne di Bologna); sognossi questo Villano d’essere pittore, e senza Maestro venne a stanziare in città dove aprì bottega” (P. A. ORLANDI “Abbecedario Pittorico”)

Dal “Dizionario degli architetti, scultori, pittori ecc.” di Stefano Ticozzi:

“Capugnano (Zuanino da) villaggio del territorio bolognese ebbe non meritata celebrità ai tempi dei Carracci…” (S. TICOZZI, “Dizionario degli architetti, scultori, pittori, ecc.”)

Dalla “Storia Pittorica dell’Italia” dell’abate Luigi Lanzi:

“Si nomini almen sul finire Giovannino da Capugnano, giacché ne scrissero non brevemente il Malvasia e l’Orlandi, ed è nome sì decantato negli studi de’ pittori anco a’ giorni nostri. Costui preso da un piacevole delirio di fantasia si fece a credere di esser pittore; siccome quell’antico presso Orazio si credea ricco e padrone di quante navi capitavano al porto di Atene. La sua maggiore abilità era far croci per le cantonate e dar vernice a’ cancelli. Si mise poi a lavorare de’ paesi a tempera, ove con mostruose proporzioni vedevansi le case minori degli uomini, gli uomini più piccioli delle pecore, e queste men grandi degli uccelli. Applaudito nel suo contado, per ostentarsi a maggior teatro, dalle natie montagne passò a Bologna; vi aprì casa, e a’ Caracci, che soli pareangli sapere alquanto più di sé, richiese un giovane da istruire nel suo studio.

Lionello Spada, ch’era cervello amenissimo, vi andò e vi stette alcun tempo, copiandone i disegni e simulandogli ossequio come a maestro. Quando gli parve di dover finire la beffa, gli lasciò nella camera una testa bellissima di Lucrezia da sé fatta, e sopra l’uscio appese alcune ottave in lode del Capugnano, cioè in derisione.

Il buon uomo si querelò di Lionello come di un ingrato, che avendo in sì poco tempo imparato a dipinger sì bene con la scorta de’ suoi disegni, gliene dava sì reo cambio; ma i Caracci gli scoprirono in fine tutta la celia: questo fu quasi un elleboro che lo curò. In alcune gallerie di Bologna si son conservate le sue pitture come pezzi che interessano alcun poco la storia, e benché fatte con serietà divertono al pari di qualunque caricatura de’ Miel o de’ Cerquozzi” (L. LANZI, “Storia pittorica d’Italia”).

Pareggio Sgarbino: dalla Prefazione al catalogo della Mostra “Stramberie: Giovannino da Capugnano, l’uomo ancorato al futuro”

“E’ una pittura solo apparentemente di “Stramberie” (così il titolo della mostra), quella che Giovannino da Capugnano realizza con un’abilità d’altri tempi. Le figure ci sono, naturalmente, autonome ed indipendenti, prive di quelle proporzioni geometriche che servono solo a contaminare il loro spazio d’appartenenza, la loro essenza segreta che solo in parte riusciamo a percepire, a cogliere. Le figure sono prevalentemente uccelli, case, paesaggi, allusioni evidenti al mondo arcadico e contadino della Capugnano del tempo. Realizzati secondo i modelli dell’arte nativa questi quadri anticipano la sensibilità naif e la cultura underground (nella rappresentazione degli uccelli) di svariati secoli.

Sono dipinti tuttavia, quelli di Giovannino da Capugnano, che però non riusciamo a vedere come i Ligabue o le rappresentazioni della grande arte dei graffiti metropolitani; troppo tempo è passato per poter guardare questi dipinti con la stessa naturalezza, con la stessa purezza d’animo dei contadini del tempo che ancora non conoscevano i pregi e i difetti del moderno. Per Giovannino nessun oggetto (nemmeno gli uccelli) è, tuttavia, soltanto un oggetto, ma un universo completo e mai conchiuso di significati: i piccioni sono “pic(c)oni” come emblematicamente scrisse sotto un suo affresco l’artista capugnanense. Anche qui Giovannino da Capugnano anticipa di svariati secoli la lezione degli artisti futuri e, in questo caso, la lezione magistrale di Magritt: una pipa dipinta non è mai solo una pipa. Gli oggetti, pur nella loro semplicità naif, diventano così lo specchio dell’anima, l’illuminazione, l’evocazione di un significato che la rielaborazione del nostro universo interiore ha reso sfuggente, non corrispondente a quello della realtà oggettiva. Da questa vaghezza fra oggetto e spirito, fra chiarezza e ambiguità, da questo senso d’instabilità deriva, così, la sospensione della pittura di Giovannino che tanto ha ben rappresentato nelle case dipinte in equilibrio molto precario nel pregevole quadretto del Museo Davia Bargellini.

Ma per comprendere, appieno, l’arte del “Pittoraccio” si tenga presente che questo suo anticipare la pittura futura (è lui che per primo ha inventato una pittura d’arte istintiva, priva di scuola che rappresenta gli aspetti comuni della realtà quotidiana visti secondo un’ottica semplice e ingenua, ma sempre ricca di particolare suggestione poetica) non vuole rinnegare mai il profondo legame con la grande tradizione artistica della sua epoca (la scuola dei Carracci in particolare). In ogni caso la sua manualità finissima, che solo gli ingenui hanno ritenuto “sgraziata”, è un insegnamento sempre vivo perché ci riconduce alla ragione stessa dell’arte. L’artista deve essere come uno speziale: pochi ingredienti a disposizione, semplici e naturali, ma tanto mestiere e tanta sapienza da dover sfruttare per ottenere il composto giusto, la soluzione adatta…”